福井城南西角では坤櫓(ひつじさるやぐら)および本丸西側土塀の復元工事が行われています。ここでは工事の概要と2025年8月中旬現在の様子を紹介します。

復元工事とは

概要

福井県では、福井城址の歴史的価値や魅力をさらに高めるため、これまで、2008年に城西側の「御廊下橋」、2017年天守台の井戸「福の井」、2018年に城西側の「山里口御門」の復元整備を行いました。2023年から福井城坤櫓(ひつじさるやぐら)および本丸西側土塀の復元工事に向けた調査や設計を進め、現在は、仮設ヤード整備として御廊下橋から御本城橋を埋め立てる工事を行っております。

福井城は、徳川家康の次男で、福井藩初代藩主の結城秀康によって、慶長11年(1606)頃に築城されましたが、天守は、寛文9年(1669)の大火で焼失し、わずか60年余でその生涯を終えました。その後、天守は再建されなかったものの、櫓や城門は再建され、この天守に代わって福井城のシンボルとなったのが、坤櫓および巽櫓(たつみやぐら)でした。高さは約16mあり、現在の建物の4~5階建てに相当する非常に大きな城郭施設で、明治初期に取り壊されるまで約200年もの間、福井城の象徴としてそびえ立っていました。

歴史を感じられる県都福井を目指して、本プロジェクトを通じて、応援していただく皆様とともに坤櫓を復元し、本櫓が、福井駅に降り立った観光客等が真っ先に目にする新たな文化・歴史のシンボルとなり、福井県の新たな顔になることを願っています。

坤櫓(ひつじさるやぐら)と巽櫓(たつみやぐら)

本丸の南西角にあった坤櫓(ひつじさるやぐら)と南東角にあった巽櫓(たつみやぐら)は、幕府役人や藩主による城下の物見のほか、坤櫓は書物や証文の保管場所、巽櫓は台所道具や塩辛・昆布などの食料の保管場所として使用されていた記録が残っています。

寛文の大火による焼失後に再建された坤櫓と巽櫓は、3重5階建で、代用天守としての役割を担っていたと考えられています。両櫓とも明治初期に他の城門等と同様に取り壊されました。

以下は明治初期に撮影された巽櫓の写真です。巽櫓と坤櫓は寛文の大火による焼失後に、同じ大きさで再建されたことが明らかになっています。

復元施設概要(想定)

〇坤櫓 構造:木造

階数:3重3階

(外観は3重5階。室内は往時の2階・4階に梁材を設置して階を表現)

高さ:約16m

〇土塀 構造:木造

高さ:約2.5m

長さ:約106m

完成イメージ図

福井県サイトより引用

現在の様子

2025年8月16日の様子です。お堀南西の水が抜かれ、工事ヤードを整備しています。

北西角

北西角です。全体的にお堀の水は1mほど下がっています。

御廊下橋

御廊下橋付近です。

復元イメージ図が張ってありました。

御廊下橋の南側の堀に矢板が打たれています。

水抜きポンプ

工事ゲート、ここからお堀内の工事ヤードに降りれます。

お堀内に降りるスロープが作られ、車両が出入りできるようになりました。

水が抜かれたお堀、手前には水抜きパイプが設置されています。

工事看板です。仮設(工事)ヤードを作っています。

平面図

南西角

南西角です。

御本城橋側にも矢板が打たれており、その手前まで車両通路がつながっています。

元の水面よりも1.5mほど下がっています。

南側

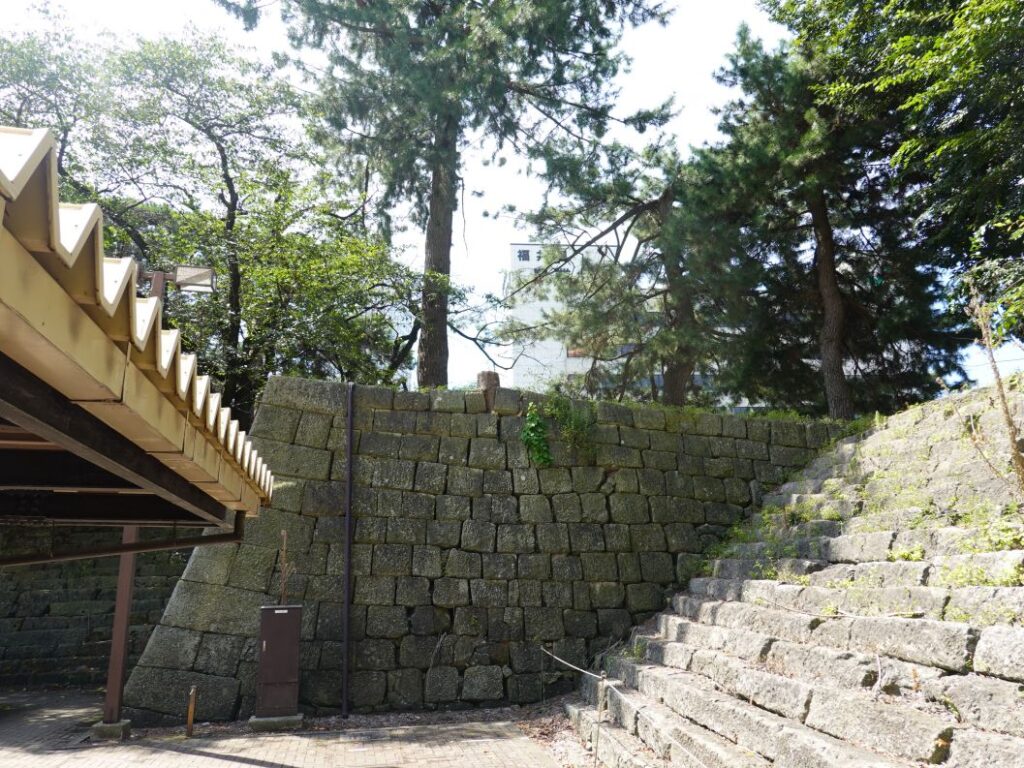

南側からです。正面の石垣の上に櫓が復元されます。

御本城橋

御本城橋からです。

本丸

本丸側から見た櫓復元地点です。

以上、【福井城坤櫓復元工事の様子1】お堀に工事ヤード設置開始 2025.8 でした。