福井港(テクノポート福井)では港湾構想段階では鉄道の敷設が計画されていました。ここでは福井臨海鉄道、福井臨港道ともいうべき貨物線の計画について紹介します。

三国新港案(1960年)

三国港は江戸時代まで長らく地域における拠点港として繁栄していました。しかし、明治・大正以降、陸上交通機関の発展により、三国港の地位は低下、戦後は実質漁港化していました。これは九頭竜川河口のため、水深維持のための浚渫が常に必要なうえ、港湾の拡張用地がほとんどなかったためです。そこで、1955年頃から三国港再整備計画として様々な案が検討されました。新潟県信濃川の関谷分水のような九頭竜川の三里浜への放水路を開削し、旧河口部を運河化する三里浜放水路計画も登場しますが、技術的・資金的に困難なため、これを長期目標として、河口右岸に新港を建設する構想が1960年頃に登場しました。これが三国新港計画です。

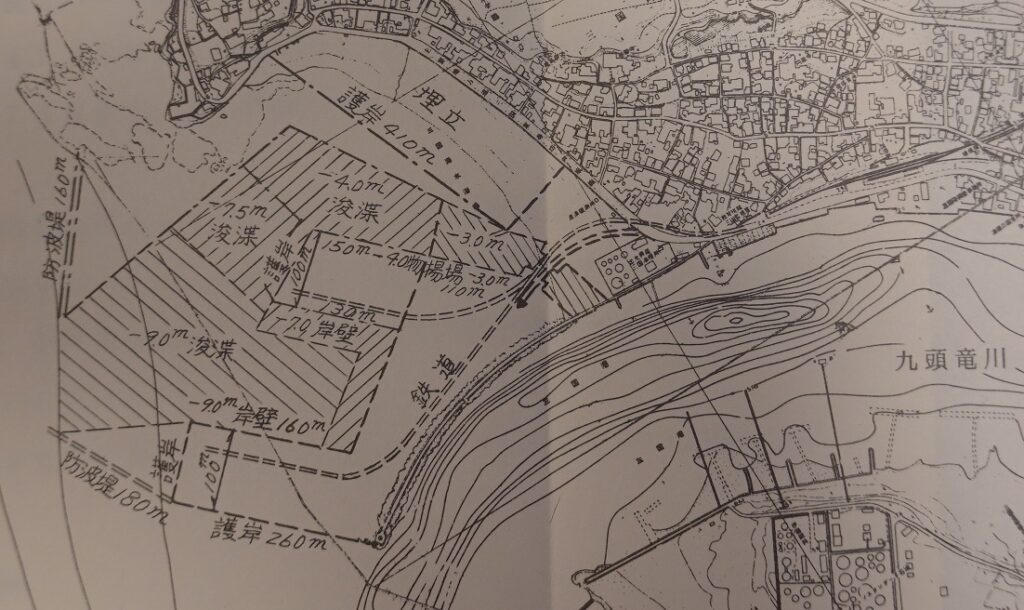

1960年の三国新港計画図 福井港港湾計画資料 昭和46年5月より

三国海水浴場(現三国サンセットビーチ)を埋立て、防波堤二基340m、水深9mの岸壁160m、水深7mの岸壁160m、水深4mの岸壁150m、事業費30憶円です。二つの埠頭用地には三国港駅から線路をそれぞれ引き込み、埠頭と背後の接続部には鉄道と道路の架道橋が計画されました。

三里浜放水路計画も1963年4月に技術検討結果が公表されました。九頭竜川の本流に水門を設置、坂井町木部新保から三国町横越・米納津を経て、旧浜四郎の砂丘地帯を掘削、米納津付近には可動堰も設け、日本海に至る延長5.4km、水路幅300m、計画数量5400t/秒の放水路です。当時の新聞には九頭竜川放水路との記述もあります。放水路分岐地点から下流の九頭竜川は延長3.4km、幅100mの運河として残し、その両側は放水路掘削残土で埋立て、約82ヘクタールの工業用地と活用する、総事業費約92億円の計画です。

ちなみ、第二期事業として、九頭竜川河口左岸側の砂丘に石油・製鉄の工業団地を建設、三国芦原線水落駅からの貨物線の引き込みも検討されました。

この二つの計画をベースに三国港整備計画を策定しましたが、富山・高山・金沢との競争に敗れ、福井県の重要プロジェクトは他にもあったことから、県の関心は薄れ、計画は頓挫しました。

福井臨海工業地帯造成計画(1972年)

1967年4月、中川知事が就任しました。知事は7月の県会で新総合開発計画の作成を提案し、その中には福井臨港工業地帯計画も含まれていました。1968年の新年の記者会見では中川県政の柱の一つに福井新港の建設が挙げられ、1975年に着工すると言及がされました。

県は様々な案を検討し、その中で登場したのが三里浜一体に臨海工業地帯を建設する構想です。こうして1969年9月、今につながる福井新港と臨海工業地帯の当初マスタープランが発表されました。総事業費約430億円、出荷額約3650億円、従業員数1万1千人、アルミ精錬・加工を中核とし、火力発電、石油精製、石油化学コンビナート、鋼材加工、機械、食料品工業の立地を図ります。

福井臨海工業地帯造成計画書 昭和44年9月 及び福井県嶺北地域広域都市計画報告書 昭和44年10月31日 より図作成

港湾及び工業地帯の活動により、1985年の鉄道依存貨物量は約120万トンと想定、これに対応するため臨海鉄道(計13.8km)の建設が計画されました。

国鉄三国線芦原駅から工業地帯まで貨物線6km(図青線)を敷設、工業地帯内に約7.8kmの臨港線(図赤線)と操作場を建設する事業費17.4億円の計画です。

なお、路線名について資料がなかったので工業地帯内の線を「臨港線」、臨港線と芦原駅を結ぶ線を「貨物線」と仮称します。

計画図をグーグルマップに記載してみました。

計画の詳細を詰めていく中で、1972年にマスタープランが改定されました。臨海鉄道は、国鉄三国線の廃止の可能性が高まったことから、港湾計画から除外されました。

開発の後期には、臨海鉄道を直接北陸本線と結ぶ18.3kmの整備構想へと変更されました。

港と工業地帯の整備は、1972年7月に起工式が行われ、整備の目途が立った地点から順次工事が進められ、1978年7月に福井港が開港しました。

しかし、福井港の開港と施設整備が進む中で、1973年10月に第一次石油危機が発生。これにより経済活動が停滞し、企業誘致や用地売却が難航。臨港造成会計の資金繰りも限界に近づいていました。

計画の見直しを図り、国家石油備蓄基地の誘致などの施策が講じられたものの、福井港・臨海工業地帯は、原材料の搬入と製品の搬出を前提とした重厚長大型産業に依存していました。しかし、昭和の末期になるとこれらの産業の衰退が顕著になり、景気回復による用地売却の進展にもかかわらず、多くの未操業地が残り、空き地が広がりました。港湾の利用もほとんどありませんでした。

1987年の港湾貨物取扱量は約177万トンで、当初計画(1985年の計画貨物取扱量約890万トン)の約2割にとどまりました。平成に入ると、時代に合わせてマスタープランの下方修正が繰り返され、1996年に実質的に全域の工事が完了しました。

その後、2002年10月に県公共事業評価委員会が港湾施設整備事業の休止を決定し、新規の整備は事実上終了。これにより、臨海鉄道の計画も完全に消滅しました。

テクノポート大橋

工業地帯と三国の市街地を結ぶ橋梁の計画がありました。九頭竜川河口域には、古くからある新保橋と、1981年に開通した三国大橋の2本しかなく、これらの橋の混雑を緩和するため、三国町は新たな架橋を要望しました。

1989年のマスタープラン改定により、「臨海大橋」の計画が盛り込まれました。架橋地点として、河口から約1km上流の新保・宿地区が候補に挙がりました。この地点は川幅が狭く、造船所跡地の活用が可能であったためです。しかし、移転戸数が少ない左岸の新保地区に比べ、右岸の宿地区では40戸以上の移転が必要となることから、住民による激しい反対運動が起こりました。

運輸省や三国町当局は懸命に説得を試みましたが、反対運動は収まらず、最終的には1998年度の公共事業抑制の方針を受け、予算要求も見送られました。その結果、計画はうやむやのまま立ち消えとなりました。

なお、計画されていた新橋「テクノポート大橋」の概要は以下のとおりです。

・橋長:600m

・幅員:15.5m

・構造:V字型主塔の斜張橋

・総事業費:120億円

・着工予定:1995年

・完成予定:2001年頃

現在の様子

2025年3月中旬、計画線の現在の様子を取材してきました。

第一稀元素化学工業 福井事業所

現在地です。 計画図を現在の地図に落とし込むと臨港線(港~芦原駅を結ぶ貨物線と区別するため仮称)の南端は第一稀元素化学工業 福井事業所付近になります。

第一稀元素化学工業 福井事業所付近にきました。

4車線道路の東側に線路が敷かれる計画になっていました。

福井太陽

福井太陽東側の交差点付近です。福井市街から続く明里通りこと国道416号バイパスの接続地です。

交差点北側

交差点南側

交差点西側。2026年3月に国道416号バイパスがこの先の交差点に接続します。

交差点南側、海側のこの先は終点の福井石油備蓄 福井事業所です。

市境

福井市・坂井市境です。鉄道線向きの平坦な道が続きます。

道路沿いにあったUACJ 福井製造所には複数の鉄道コンテナが置かれていました。

ファミリーマート 福井テクノポート店付近

ファミリーマート 福井テクノポート店付近にきました。

この辺りはテクノポート福井の商業地区となっており、ホテルや飲食店が集まっています。

コンビニ前です。臨港線と貨物線が合流する場所から南側で、このあたりに操作場が計画されていたのだろうと推測しています。

テクノポート福井口交差点

テクノポート福井口交差点にきました。この交差点南側で、臨港線から貨物線が分岐し、芦原駅に向かいます。交差点の北側の下り勾配になっています。

三里浜駐在所

三里浜駐在所にきました。臨港線の北端付近です。

もし、臨港線が敷設されていたとしたら坂道はどうしていたのですかね。臨港線の探索は以上です。

九頭竜川橋梁

山岸北公園にきました。このあたりに福井臨海鉄道の九頭竜川橋梁が計画されていました。

テクノポート福井側です。向こうから手前にかけて路線が計画されていました。

山岸北公園

九頭竜川です。

今はテクノポート福井に至る送電線が敷かれています。九頭竜川をわたる貨物列車見てみたかった。

以上、福井港に計画された福井臨海鉄道計画 でした。